Histoire de l'optique

- Introduction

Des générations d’hommes et de femmes ont cherché à comprendre comment fonctionnait l’univers dans lequel ils vivaient. Dans cette quête certains d’entre eux sont parvenus à progresser et c’est leur curiosité, leur génie, leur soif de connaissance qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. La physique, cette science qui s’est construite au cours des siècles, est omniprésente et indispensable pour comprendre les phénomènes naturels qui nous entourent.

L’optique n’est qu’une thématique de la physique mais elle constitue probablement l’une des plus importantes et des plus passionnantes. Il s’agit de la science liée à la lumière, l’optique s’intéresse à la façon dont celle-ci véhicule diverses informations. Il s’agit non seulement de décrire la propagation des rayons lumineux, la formation des images, mais aussi de comprendre la nature même de la lumière et des couleurs. Il n’y a pas de compréhension des troubles de la vision en ophtalmologie sans connaissance pratique des phénomènes physiques et biologiques qui sous-tendent la perception lumineuse.

1 - L'antiquité : les balbutiements

Les fouilles archéologiques ont permis de retrouver dans plusieurs civilisations des lentilles de verre poli souvent fabriquées à base de Quartz notamment chez les Assyriens, on ignore à quelles fins elles étaient utilisées mais elles constituent les premiers témoignages de tentative de domptage de la lumière dans l’histoire.

C’est en Grèce qu’apparaissent les premières « théories » sur la lumière, les écrits d’Aristote montrent qu’on assimilait la lumière au feu. Les grecs ne s’accordaient cependant pas sur l’origine de ce feu, certains comme Epicure pensaient que la lumière était dans la nature même des objets, d’autres attribuaient à l’œil un rôle actif en pensant qu’il était lui-même la source d’un flux lumineux.

C’est le disciple supposé d’Aristote, Euclide qui écrivit le premier un corpus théorique (ou du moins le premier à nous avoir laissé un manuscrit conservé et déchiffrable sur le sujet). Ce corpus contenait principalement des bases de géométrie, et on y voit surtout apparaitre la notion de « rayon lumineux ».

Il existe une légende amusante concernant Archimède qui évoluait à la même époque. Lors de l'attaque de Syracuse, alors colonie grecque, par la flotte romaine, la légende veut qu'il ait mis au point des miroirs géants pour réfléchir et concentrer les rayons du soleil dans les voiles des navires romains et ainsi les enflammer. Cela semble scientifiquement peu probable car des miroirs suffisamment grands étaient techniquement inconcevables, le miroir argentique n'existant pas encore. Seuls des miroirs en bronze poli pouvaient être utilisés.

Peinture murale à l'Uffizi Gallery, Stanzino delle Matematiche, Florence, Italy

Une expérience menée par des étudiants du Massachusetts Institute of Technology (MIT) en octobre 2005 semblait démontrer que cette hypothèse était réaliste. Le professeur David Wallace et ses étudiants parvinrent en effet à enflammer une reconstitution de bateau romain à 30 mètres de distance en dix minutes. Cependant, cette expérience avait été menée hors de l’eau, sur du bois sec, sur une cible immobile et à l’aide de miroirs ordinaires et non de miroirs en bronze comme ceux de l’époque d’Archimède.

Ptolémée au siècle suivant fut l’auteur d’un traité intitulé simplement « Optique » où il est question de la réflexion, de la réfraction et des couleurs. En ce qui concerne la réfraction, s'il ne parvient pas à en définir la loi fondamentale, il montre que l'angle de réfraction croît à mesure que croît l'angle d'incidence et il établit des tables pour l'air et l'eau. Par ailleurs il pensait que la vision était la résultante mixte de l’émission lumineuse à la fois par l’œil et par les objets.

2 – Les lumières Arabes

Les arabes ont porté un grand intérêt à l’optique à partir de l’an 800 et de nombreux personnages se sont illustrés par leurs avancées dans la compréhension des phénomènes physiques.

Les premiers travaux d'importances furent ceux d'Al-Kindi à l’époque du califat des Abbassides, philosophe, grand connaisseur des textes grecs il est considéré comme un des plus grand philosophes arabes : dans De radiis stellarum (traduction latine), il développe la théorie que « toute chose dans le monde émet des rayons dans toutes les directions, ce qui remplit le monde entier ». Les découvertes du XXe siècle lui donneront raison à un point qu’il n’imaginait certainement pas.

Puis Ibn Sahl, mathématicien Persan à la cour de Bagdad, écrit un traité vers 984 sur les miroirs ardents et les lentilles dans lequel il expose comment les miroirs courbes et les lentilles peuvent focaliser la lumière en un point. On y trouve la première mention de la loi de la réfraction redécouverte plus tard en Europe. Il utilisa cette loi pour établir la forme de lentilles et miroirs capables de focaliser la lumière sur un point de l'axe de symétrie.

Le plus productif fut toutefois Ibn al-Haytham plus connu sous le nom d’Alhazen, né en Irak, il contredit les Grecs sur le fait que l’œil émettrait de la lumière. Selon lui, si l’œil était conçu de cette façon on pourrait voir la nuit. Il a compris que la lumière du soleil était diffusée par les objets et ensuite entrait dans l’œil. Dans son Traité d'optique, livre consacré à la physique optique et qu'il mit 6 ans à écrire (1015-1021), il prouve scientifiquement la théorie d’Aristote selon laquelle la lumière entre dans l’œil. Il mit donc fin notamment à la théorie du rayon visuel, son rôle dans l’histoire des sciences a été si important qu’il a été représenté sur les billets irakiens dans les années 80 (avant que Saddam Hussein décide de le remplacer par une représentation de lui-même sur tous les billets…).

Ancien billet de banque Irakien de 10 000 Dinars

3 – Le trou noir du moyen âge et de la renaissance

Sombre période pour les progrès scientifiques en Europe devant le formidable essor de l’église et ses multiples interdictions en termes de recherche et la punition des auteurs de certaines découvertes qui s’opposent aux affirmations bibliques. Il existe toutefois quelques poches de scientifiques qui continuent leurs travaux, Vitellion redécouvre et traduit les traités arabes et fait progresser l’optique géométrique.

Il fallut atteindre 1285 pour que soit fabriqué empiriquement les premières lunettes de vue, puis au XVIe siècle ce fut le tour des premiers instruments grossissant comme le microscope et la lunette astronomique.

4 – Le XVIIe siècle : les balbutiements lumineux

- Galileo Galilei

En mai 1609, Galilée reçoit de Paris une lettre du Français Jacques Badovere, l'un de ses anciens étudiants, qui lui confirme une rumeur insistante : l'existence d'une longue-vue conçue par l'opticien hollandais Hans Lippershey en 1608 permettant de voir les objets éloignés. Fabriquée communément en Hollande et en France, la lunette est d'abord un jouet commun qui grossit les objets observés environ sept fois, non sans énorme aberration latérale. Galilée décide alors de construire sa première lunette. Il l'améliore en appliquant des principes élémentaires d'optique et la transforme en lunette astronomique, envisageant d'observer les étoiles invisibles à l'œil nu. Son instrument déforme toujours sensiblement les objets, mais surtout les grossit de manière linéaire jusqu'à trente fois. Il est aussi le seul à l'époque à réussir à obtenir une image droite grâce à l'utilisation d'une lentille divergente en oculaire. Cette invention marque un tournant dans la vie de Galilée car il croit d'emblée, sans construire une théorie prudente de l'instrument d'optique fabriquée, qu'il observe bien la réalité. Il se précipite vers l'observation des corps célestes et extrapole déjà leurs mouvements.

- Johannes Kepler

Kepler naît au sein d’une famille de religion protestante luthérienne. Né prématurément à sept mois et hypocondriaque de nature chétive, il souffre toute sa vie d’une santé fragile. À l’âge de trois ans, il contracte la petite vérole (ce petit nom était donné à la Variole, infection grave liée au Poxvirus), ce qui, entre autres séquelles, affaiblit sévèrement sa vue. Alors qu’il étudie l’orbite de Mars, Kepler décide d’étudier également l’optique afin de mieux comprendre certains phénomènes observés tels la réfraction atmosphérique. Dès 1603, il parcourt divers ouvrages sur le sujet dont celui de l’Arabe Alhazen. Kepler rassemble les connaissances de l’époque dans son livre Astronomia pars Optica, publié en 1604. Il y explique les principes fondamentaux de l’optique moderne comme la nature de la lumière (rayons, intensité variant avec la surface, vitesse infinie, etc.), la chambre obscure, les miroirs (plans et courbes), les lentilles et la réfraction dont il donne la loi i = n × r, qui est correcte pour de petits angles. Il aborde également le sujet de la vision et la perception des images par l’œil. Il est convaincu que la réception des images est assurée par la rétine et non pas le cristallin comme on le pensait à cette époque, et que le cerveau serait tout à fait capable de remettre à l’endroit l’image inversée qu’il reçoit.

- René Descartes

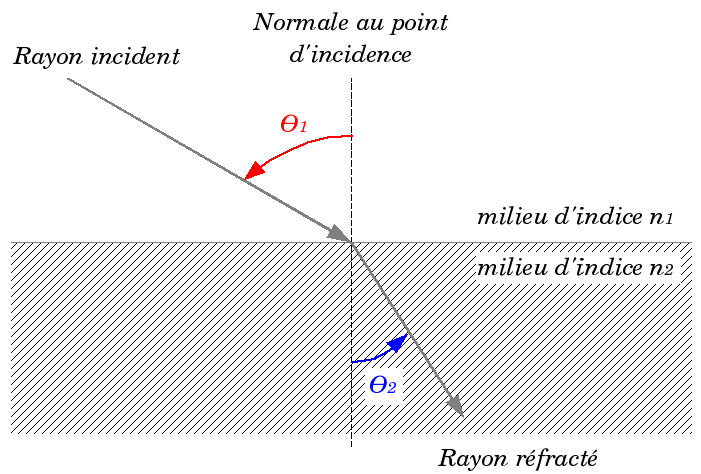

René Descartes, né en 1596 à La Haye, est un mathématicien, physicien et philosophe français. En annexe de son fameux «Discours de la méthode» (dont les premières lignes sont souvent celles inscrites sur les tests de Parinaud pour la vision de près en ophtalmologie), Descartes publie un petit traité intitulé « Dioptrique ». Il y énonce pour la première fois une loi fondamentale de l’optique, à savoir la loi de la réfraction.

| LOIS DE LA REFLEXION ET DE LA REFRACTION |

|

Il n’est pas ininterressant de savoir que l'énoncé de la loi de la réfraction est attribuée à Snell dans le monde entier à l’exception d’un irréductible village Gaulois : la France. Une polémique porte encore aujourd'hui sur la question de savoir si Descartes a lui-même découvert cette loi ou simplement eu connaissance de celle établie auparavant par Snell, ce dernier étant décédé sans l’avoir publiée. Lorsqu'il tente de justifier cette loi (non démontrée par Snell), Descartes commet d'ailleurs bon nombre d'erreurs. Considérant le trajet de la lumière comme celui d'une balle, il explique la déviation subie par le trajet à ce que dans un milieu plus dense, la vitesse en est accélérée. Cette explication est l'explication même d’Alhazen dans son livre " De aspectibus ".

- Rasmus Bartholin

Issu d’une famille Danoise assez prolifique en découvertes puisque son père Caspar Bartholin dit « le vieux », professeur de médecine fut le premier à décrire le trajet du nerf olfactif, son frère Thomas Bartholin, médecin Danois fut lui le premier à décrire le système lymphatique et c’est le fils de celui-ci Caspar dit « le jeune » (qui semblait lui plus porté sur la chose féminine) fut découvreur de ces glandes à l’arrière de la vulve qui sécrètent la cyprine auquel il choisit de donner son nom : les glandes de Bartholin, sa famille le remercie pour la postérité... Quant à Rasmus il apporta également son rocher à l’édifice scientifique puisqu’il mit en évidence la polarisation des rayons lumineux. Plus porté sur l’étude de la géométrie il passa du temps à analyser la biréfringence du spath d’Islande, il réunit ses observations dans son ouvrage Experimenta crystalli Islandici en 1670. Même si il fut le premier à s’intéresser à ce phénomène c’est Huygens qui donna l’explication en supposant que pour l'une des images observées à travers le cristal, les rayons suivent un trajet ordinaire. Mais, pour la seconde image, le trajet des rayons n'obéit pas aux lois normales de la réfraction et il propose d'utiliser des ellipsoïdes comme surfaces d'ondes

On suppose que cette pierre était également utilisé par les Vikings pour la navigation.

http://www.escapistmagazine.com/news/view/122591-Mythical-Viking-Sunstone-Found

Cette caractéristique de la lumière a permis de nombreuses utilisations pratique comme par exemple les filtres polarisants pour les lunettes ou en photographie pour s’affranchir de certains reflets, et c’est notamment le principe qui permet de voir les films 3D au cinéma.

- Sir Isaac Newton

Philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien il semble avoir touché à tous les domaines de la réflexion et de la pensée. Probablement l’un des plus grands scientifiques de l’histoire sa contribution aux théories de l’optique est particulièrement importante.

C'est en 1666 qu’il fit ses premières expériences sur la lumière et sa décomposition. Il fit passer des rayons de Soleil à travers un prisme produisant un arc-en-ciel de couleurs du spectre visible. Auparavant, ce phénomène était considéré comme si le verre du prisme avait de la couleur cachée. Newton analysa alors cette expérience. Comme il avait déjà réussi à reproduire le blanc avec un mini arc-en-ciel qu’il passa à travers un deuxième prisme, sa conclusion était révolutionnaire : la couleur est dans la lumière et non dans le verre. Ainsi, la lumière blanche que l’on voit est en réalité un mélange de toutes les couleurs du spectre visible par l'œil.

Il a également montré que la lumière colorée ne modifie pas ses propriétés par la séparation en faisceaux de couleurs qui font briller des objets. Newton a noté que, indépendamment de savoir si les faisceaux de lumière sont reflétés, dispersés ou transmis, ils restent toujours de même couleur (longueur d'onde). Ainsi, il fit observer que celle-ci est le résultat de l'interaction avec les objets et que la lumière contient en elle-même la couleur. C'est ce qu'on appelle la théorie de la couleur de Newton.

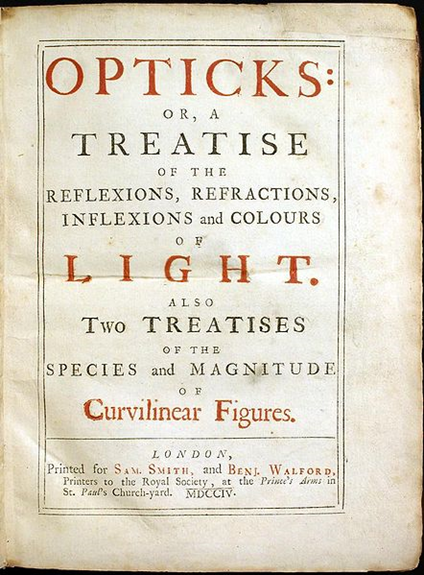

En 1704, il fit publier son traité Opticks dans lequel est exposée sa théorie corpusculaire de la lumière, l’étude de la réfraction, la diffraction de la lumière et sa théorie des couleurs. Dans celui-ci, il démontre que la lumière blanche est formée de plusieurs couleurs et déclare qu'elle est composée de particules ou de corpuscules. De plus, il ajoute que lorsque celle-ci passe par un milieu plus dense, elle est réfractée par son accélération.

Newton eut lui-même un regard relativement prudent sur la théroie corpusculaire qu’il proposait. Il avait étudié les propriétés des anneaux irisés formés à la traversée d’une fine lame d’air entre une lentille convexe et une plaque de verre et il avait remarqué la périodicité de ces anneaux. Cette observation lui fit envisager une théorie mixte dans laquelle les grains de lumiere creent un phénomène ondulatoire.

- Christian Huygens

Grand mathématicien néerlandais il est surtout connu pour le développement du calcul infinitésimal. Ses travaux dans plusieurs domaines sont si importants qu’en 1666 il devient un membre éminent de l'Académie royale des sciences fondée par Colbert à Paris.

En réponse aux articles d'Isaac Newton sur la lumière, en 1672, il se lance dans l'étude de la nature de la lumière. Il découvre en 1677, grâce aux propriétés des cristaux et de leur coupe géométrique, en particulier grâce au spath d'Islande, que les lois de réflexion et de réfraction de Snell-Descartes sont conservées si l'on suppose une propagation de la lumière sous la forme d'ondes. En outre, la double réfraction du spath d'Islande peut être expliquée, ce qui n'est pas le cas avec une théorie corpusculaire.

Huygens retourna à La Haye en 1681 après une sérieuse maladie. Le décès de son protecteur Colbert en 1683 ne lui permet plus d'échapper à la révocation de l'Édit de Nantes aux courants de contre-Réforme qui agitent la France. Lui qui demeurait à Paris au moment même où Louis XIV avait déclaré la guerre aux Provinces-Unies, doit se résoudre à demeurer en sa résidence de Hofwijck et sur le Plein de La Haye pour les dernières années de sa carrière scientifique.

La théorie ondulatoire, présentée en 1678 et publiée en 1690 dans son Traité de la Lumière, sous une forme encore très peu développée et vite éclipsée par les succès newtoniens, ce sont notamment Fresnel et Young qui réhabilitèrent la théorie de Huygens sans pourtant avoir connaissance de ses travaux.

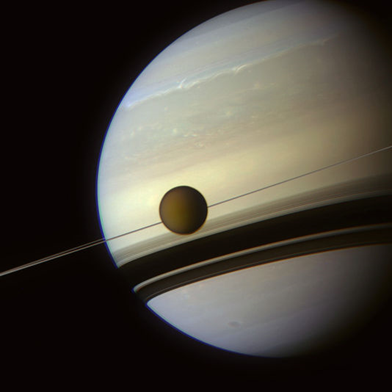

Huygens fut le premier à découvrir Titan la plus grande lune de Saturne.